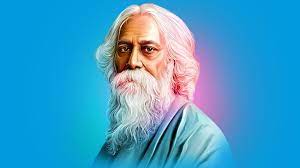

রবীন্দ্র সাহিত্য ও সমাজে নারীর অবস্থান

গ্রামের নিপীড়িত, নির্যাতিত সিংহভাগ গোষ্ঠী বিশেষতঃ নারীদের ওপর প্রচলিত অত্যাচার-অবিচার তাঁর সাহিত্যের অন্যতম উপাদান। তিনি সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হতেন পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা দেখে। সেই বোধ থেকে নবদ্যুতির আলোকে সৃজনক্ষমতা এক নিরন্তর গতিপ্রবাহকে নিমন্ত্রণ জানান তিনি। তাঁর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের আঙিনা ভরে উঠল এক অপরিচিত ছোট গল্পের মোড়কে। এর আগে বাংলা সাহিত্যে কোন গল্পের ধারা ছিল না। ভাবুক, আবেগপ্রবণ, রোমান্টিক কবি সামাজিক বাস্তবতার টানাপোড়নে হয়ে উঠেন এক বিদগ্ধ সমাজ পর্যবেক্ষক। একেবারে কাছ থেকে অনেকটাই নিজের দেখা বাকিটা সৃষ্টিশীল চেতনায় তৈরি হতে থাকে তাঁর গল্পের সমৃদ্ধ অবয়ব।

নারীর প্রতি বিশেষ দায়বদ্ধতায় এই পশ্চাদপদ অংশের সামাজিক অভিশাপ আর বঞ্চনার যে কঠিন বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে গল্পের মূল আঙ্গিকে সেটাই ছোটগল্পের মাহাত্ম্যক। যা আজ অবধি পাঠক সমাজ নানা মাত্রিকে বিমোহিত আর আলোড়িত হয়ে যাচ্ছে। হৈমন্তী, অপরিচিতাসহ অসংখ্য গল্পে নারীই মূখ্য চরিত্র। ঊনশ শতকের শুরুতে গ্রাম বাংলার নারী সমাজের অবস্থা যে কতো শোচনীয়, মর্মান্তিক এবং বেদনাবিধূর ছিলো, তা তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। যা ভারাক্রান্ত অনুভবে পাঠকের হৃদয়ে এখনো আঘাত করে। সমাজের নতুন-পুরাতন দ্বন্দ্বই শুধু নয়, নারী-পুরুষের অসম বিকাশ জাতিকে কতোটা নির্জীব করে তুলতে পারে তা তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

গ্রাম বাংলার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অতি সাধারণ ঘটনা ও নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো তার গল্পের উপজীব্য হয়ে যে সম্ভার পাঠক সমাজের কাছে আসে তা যেমন অসাধারণ একইভাবে কঠিন বাস্তবের এক অসহনীয় দুর্ভোগ। সাধারণ নিম্নবিত্তের নিঃসম্বল পিতা আর পণপ্রথার যাঁতাকলে পিষ্ট কন্যার যে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট তার শেষ পরিণতি হয় আত্মহননের মধ্য দিয়ে। এসব কিছু রবীন্দ্র সাহিত্যে অন্যতম বিষয়বস্তু। তিনি ১৮৯১ সালে লেখেন ‘কঙ্কাল’। নারী নিগ্রহের এক অভিনব এবং বিচিত্র কাহিনী। এতেও আছে সমাজ ব্যবস্থার প্রাচীন অনুশাসনের মর্মস্পর্শী বিধি। সেই বাল্য-বিবাহ পরিণতিতে অকাল বৈধব্যের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় পিতৃগৃহে ফিরে আসা। গল্পের নায়িকা অনামিকা। নামহীন এই বালিকা কোন এক সময় বৈধব্যকে বরণ করলে দুর্ভাগ্যের কষাঘাতে জীবনটা বিপন্ন অবস্থায় ঠেকে। শ্বশুর-শাশুড়ি মিলে ‘বিষ কন্যার’ অপবাদ দিয়ে বাপের বাড়িতে পাঠায়। অলক্ষ্মীর সমস্ত বোঝা মাথায় নিয়ে জীবন কাটাতে হয়। শুধু তাই নয় বালিকা হতে পরিপূর্ণ যুবতী হওয়ার রোমাঞ্চকর অনুভূতি ভেতরে শিহরণও জাগায়। বয়ঃসন্ধিকালে যা কোন উদীয়মান কিশোর-কিশোরীর এক নবচেতনার অন্য রকম অনুভব। আর সেটাই কাল হলো এই ঝলমলে তরুণীর।

তবে বাঙালীর জীবনে প্রেম ভালবাসা, ভাললাগা, মন্দলাগা, নানা আবেগ অনুভূতি, নারী-পুরুষ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমন কোন বিষয় নেই যা রবীন্দ্র সৃষ্টিকর্মে খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বাঙালীর জীবনে যা কিছু ঘটে তা নিয়েই যদি রবীন্দ্র রচনায় তালাশ করা যায় তবে তা খুঁজে পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম না হলে সাহিত্যে, সঙ্গীতে এতো বিষয় বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যেত কি-না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ আমাদের সামনে রবি ঠাকুরের বাইরে একমাত্র কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো উদহারণ এখন পর্যন্ত দাঁড়ায়নি। হ্যাঁ- রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে শরৎ, বঙ্কিম, আবু ইসহাক, মীর মশাররফ, হুমাউন আহমেদ, আল মাহমুদসহ আধুনিক বহু গুণী লেখক জন্মেছেন এই বঙ্গে। তবে, নারী মুক্তি এবং নারী স্বাধীনতার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে রবীন্দ্র যুগে।

রবীন্দ্রনাথের ‘নৌকাডুবি’ উপন্যাস যখন ঋতুপর্ণা ঘোষ সিনেমায় রূপ দেন, সেখানে উপন্যাসের নারী ‘হেমনলিনী’র সাজসজ্জা, পোশাকপরিচ্ছদ মুগ্ধ করে সকল দর্শককেই।

রবীন্দ্র গল্প-উপন্যস ও কবিতায় নারী কখনো কণ্যা, কখনো যৌবতী আবার কখনো মা বেশে এসেছে। রবি সাহিত্যে ‘মা’ হিসেবে নারী আরেক অপরূপ সৃষ্টি। ‘শিশু ভোলানাথ’ এর ‘মনে পড়া’ কবিতাটি আমাদের কবির সেই অভিমানকেই মনে করিয়ে দেয়। বিশেষ করে রবি কবি যখন চোখ ছলছল অবয়বে বলে, ‘মাকে আমার পড়ে না মনে। শুধু কখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে একটা কী সুর গুনগুনিয়ে কানে আমার বাজে, মায়ের কথা মিলায় যেন আমার খেলার মাঝে।’ ররীন্দ্রনাথের মায়েদের মধ্যে সত্যিকারের এক মায়ের চরিত্র ‘আনন্দময়ী’। আনন্দময়ী পূজা-অর্চনা ও ধর্মীয় ছুঁৎমার্গ বিষয়ে শতভাগ গোঁড়া। কিন্তু সেই মায়ের কোলে যখন গোরা মানে গৌরমোহনের আগমন ঘটল, তখন মাতৃত্বের মমতায় তার সেই ধর্মীয় সংস্কারের সবটুকু আগল ভেঙে গেলো। আমরা পেলাম তখন শাশ্বত এক বিশ্বজননীকে, যিনি কোলে ও অন্তরের মাঝে ধারণ করতে পারেন জগতের সব সন্তানকে।

‘মালিনী’ কাব্যনাটকে রাজকন্যা মালিনীকে স্নেহের ফলগুধারায় সিক্ত করে রাজমহিষী মা বিচলিত হয়ে ওঠেন। তার বৈরাগ্য সাধনের সংকল্পে মা যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের সম্মুখীন হন। তিনি মেয়েকে সজ্ঞানে ফিরিয়ে আনতে বলেন, মা গো মা, কী করি তোরে লয়ে। ওরে বাছা, এ-সব কি সাজে তোরে কভু, এই কাঁচা নবীন বয়সে? … ‘শেষের কবিতা’র যোগমায়া এক মায়াবতী মমতাময়ী মা। বাস্তবে তিনি অমিত রায় বা লাবণ্য-কারুরই মা নন। কিন্তু তার মাঝে মাতৃত্বের ফলগুধারা বয়ে চলেছিল অন্তরজুড়ে।

অন্য মায়েদের চেয়ে বাঙালি মায়েরা একটু বেশি স্নেহময়ী। রবীন্দ্রনাথের রচনায় বর্ণিত মায়েরাও তাই। রবীন্দ্র-রচনায় মায়েরা গরিব হলেও আদর্শবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও মমতাময়ী। সবমিলিয়ে রবি সাহিত্যে নারী এক উজ্জ্বল প্রতিভু। রবির হাতের পরশে নারী হয়ে উঠুক মানুষ। সম্মানিতা, অধিকারপ্রাপ্তা। এই প্রত্যাশায়।